LOTTA DE MACEDO SOARES

- ACR 113

- 12 de fev. de 2021

- 14 min de leitura

Maria Carlota Costallat de Macedo Soares

Biografia

Nascida em 16 de março de 1910, em Paris, Maria Carlota Costallat de Macedo Soares pertenceu a elite brasileira, e sempre manteve contato com pessoas de grande importância para o país. Isso se deve, principalmente, ao fato de ser a primeira filha dos influentes José Eduardo de Macedo Soares e Adélia de Carvalho Costallat de Macedo Soares, que possuíam parentesco com um gama de senadores e ministros.

Em 1912, o pai de Maria Carlota encerra sua função como Primeiro Tenente da Marinha e retorna ao Brasil com a família, onde funda o Jornal Imparcial. E só em 1915, passam a viver na fazenda Samambaia, localizada em Petrópolis (RJ). Porém, José Eduardo, facilmente se envolvia em conflitos de cunho político. Devido a isso, ele e a família viveram exilados na Europa até que Lotta completa-se 18 anos. Durante este período, ela frequentou os melhores colégios da Bélgica.

Ao retornar ao Brasil, Lotta começa a exercitar novos costumes, ter contato com livros de arquitetura e a se encantar pelo modernismo. Um ano depois, seus pais se separam, Adélia de Carvalho fica com a fazenda Samambaia, que posteriormente seria repartida igualmente entre as duas filhas como herança. Já seu pai, pelos problemas políticos anteriormente citados, se vê obrigado a doar seus bens a um amigo e, futuramente, não deixará nada para suas filhas, o que resulta em uma longa luta na justiça por parte de Marieta, irmã mais nova de Lotta.

Neste momento, Maria Carlota tem algumas aulas de arquitetura com Carlos Leão e, em 1935, entra para o curso de pintura na Universidade do Distrito Federal (Rio de Janeiro), onde tem como preceptor Cândido Portinari.

No entanto, em 1939, ela se surpreende ao chegar na escola e perceber que estava fechada. Apesar dos protestos, o curso não voltaria a ocorrer naquele ambiente, passando a ser realizado na casa de Portinari, no Leme. Por vezes, ele convida Lotta para participar de obras e viagens, em que outros artistas importantes também estariam presentes. E em uma dessas viagens, Lotta conhece Mary Morse.

Lotta reside por algum tempo em Nova York e se aproxima cada vez mais de Mary Morse. No entanto, Mary a apresenta Elizabeth Bishop, uma grande amiga e mais tarde elas passam a viver um poliamor.

De volta a fazenda Samambaia, Mary e Lotta colocam em prática a construção de um condomínio na localidade e, em 1948, reformam Samambaia afim de acolher a fundação “Artistas Brasileiros Reunidos”, criada com o intuito de ajudar artistas a viverem da arte e a divulgar as ideias do Movimento Moderno.

Após finalizar os projetos para a fazenda Samambaia, Lotta se vê descontente por não ter nada de importância para fazer. Dessa forma, com o apoio de seu amigo, o então governador de Guanabara Carlos Lacerda, ela vislumbra o Parque do Flamengo, no local onde até o momento era o aterro no qual se despejavam as terras retiradas com o desmonte do Morro Santo Antônio.

Sabe-se que Lotta se dedicou verdadeiramente a este projeto, em 1961, formou um grupo de trabalho inicialmente composto por 7 pessoas, os quais faziam parte: Affonso Eduardo Reidy e Jorge Machado Moreira, para o projeto arquitetônico, Berta Leitchic, engenharia, Ethel Bauzer Medeiros, recreação, Carlos Werneck de Carvalho, Sérgio Bernardes e Hélio Mamede, no desenvolvimento de projetos. Ela coordenou a obra e acompanhou cada detalhe ser construído, mas algum tempo depois, também acompanhou o processo contrário, adoeceu e faleceu em 1967, deixando para nós um relato de amor por esta proposta:

“O Parque do Flamengo foi projetado de maneira ambiciosa. Nobre ambição, ato de amor, tentar melhorar as condições de habitabilidade de uma cidade, criando um parque novo, organismo vivo, feito para o homem e na medida dele”. (Lotta de Macedo Soares)

Parque do Flamengo

Localizado ao longo da faixa litorânea dos bairros do Flamengo e da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, o Parque do Flamengo é o maior parque urbano à beira mar do mundo e em 2012 recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade na categoria “Paisagem Cultural Urbana”, concedido pela UNESCO.

Construído sobre um aterro marítimo, o conhecido Aterro do Flamengo, o parque conta com uma área de cerca de dois milhões de metros quadrados e, por isso, certamente faz parte da lista dos grandes projetos urbanos do Brasil.

Ficha Técnica

Nome oficial: Parque Brigadeiro Eduardo Gomes / Parque Carlos Lacerda

Local: Rio de Janeiro/RJ

Inauguração: 17 de outubro de 1965 (não oficial)

Sem data oficial de inauguração (não concluído)

Tipologia de uso: Parque público, via pública

Padrão arquitetônico: Modernista

De onde saiu a terra?

A história do Aterro do Flamengo, começa em 1851, não na orla do Flamengo ou da Glória, e sim em um morro, no Morro de Santo Antônio. Nessa época o conde de Barbacena já cogitava arrasá-lo junto com o Morro do Castelo, na onda Higienista/Sanitarista que sucedeu a epidemia de febre amarela em 1850.

Em 1853, é assinado um decreto que promovia a desapropriação do morro para seu arrasamento, visando a utilidade pública de maior ventilação e urbanização da tratada área da cidade. Entretanto, devido a diversas questões judiciais relativas aos contratos de construção, indenizações e a posse do morro, o início das obras se arrastou por 100 anos até que as obras que efetivamente iriam finalizar o arrasamento do morro começaram em 1953. As obras do aterro terminam em 1963, finalizado com areia dragada do leito do mar.

Tão demorada como o início pleno das obras de arrasamento do Morro de Santo Antônio é a chegada da explicação da relação das obras no morro com o Aterro do Flamengo, que vem a seguir:

Com um expressivo volume de terra a ser retirado, era preciso pensar em um local para colocar toda a terra retirada do morro, daí vem o Aterro do Flamengo. Desde o primeiro contrato firmado para o arrasamento do morro, já se pensava em reclamar território na orla da região da Glória/Flamengo, com as propostas se alterando ao longo do tempo, se pensou em se fazer um cais, bairro residencial, e em 1953, o tópico principal era a abertura de vias de ligação entre a região central e o bairro de Copacabana.

Para quem possa estar um pouco confuso sobre a definição de aterro, segue abaixo um verbete com as definições mais relevantes. O aterro do Flamengo é tão emblemático nesse sentido que é citado como exemplo.

A.TER.RO

2. Terra ou entulho com que se nivela ou eleva um terreno

3. Bras. Terreno aterrado (aterro do Flamengo)

Fonte: Dicionário Aulete digital

Em 1960, Carlos Lacerda é eleito governador do agora Estado da Guanabara (Território correspondente ao atual município do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal) e convida Lotta a participar de seu governo. Ela aceita o convite de Lacerda e se torna presidente do grupo de trabalho responsável por projetar e supervisionar a urbanização do Aterro do Flamengo.

O grupo de trabalho

Como já mencionado na Biografia, Lota contou com uma grande equipe multidisciplinar para tornar o Parque do Flamengo realidade. Contando com figuras como Burle Marx e Afonso Eduardo Reidy e profissionais de áreas específicas como o designer luminotécnico estadunidense Richard Kelly e a equipe do Laboratório de Estudos Marinhos de Lisboa.

Apesar de ser considerado coletivamente como o mentor do parque, Burle Marx e Arquitetos Associados representam apenas uma parte do trabalho da notável equipe montada e coordenada por Lotta. Marx e sua equipe ficaram encarregados do paisagismo, um dos mais marcantes aspectos do parque. Reidy e seu grupo ficaram com a arquitetura, inclusive de construções do parque que antecederam 1961, como o Museu de Arte Moderna, de 1956.

A programação recreativa do parque, foi elaborada por Ethel Bauzer Medeiros, sendo que muitas atrações tiveram sua arquitetura também assinada por Reidy. Além de equipes mais específicas já mencionadas e o papel-chave de órgãos governamentais, a Superintendência de Urbanização e Saneamento-SURSAN e a Secretaria Geral de Viação e Obras, pois antes de tudo, o parque faz parte de um projeto de mobilidade que conecta o Centro à zona sul da cidade.

O Projeto

Desde o início dos trabalhos do Grupo em 1961, o espaço foi um grande condicionante do projeto. Com grandes volumes de terra já depositados na orla, advindos de outras grandes obras como o arrasamento do Morro de Santo Antônio e o Túnel Rebouças, as vias de alta velocidade já entregue, e outros equipamentos urbanos já construídos para serem integrados, como o Aeroporto Santos Dumont (1944), o Museu de Arte Moderna (1956) e o Monumento aos Pracinhas (1960).

Quanto à forma, a cidade e a natureza modelam o parque, a avenida e a enseada da Marina da Glória remetem às ondas, esta última, com sua forma espiralada cria um diferencial à forma do parque em relação a um simples “offset” da linha da orla. Com um olhar atento, é possível enxergar a forma de um peixe entre a curva da marina e faixa de areia. O olho seria um aquário circular, ainda não implantado.

Ethel Bauzer Medeiros, encarregada da recreação, levava em seus planos a ideia de criar um “parque vivo”. Para isso propôs que o grupo definisse áreas específicas para cada faixa etária e que se evitasse saturar o parque de equipamentos, resultando em espaços flexíveis, sem atividades pré-definidas, que pudessem ter seus usos moldados pelos usuários, em especial as crianças.

“O Parque do Flamengo é antes de tudo uma importante experiência no contexto brasileiro em termos de utilização de um parque como instrumento específico de planejamento urbano, que precede e orienta as iniciativas da administração pública e de particulares. “(OLIVEIRA, 2006)

Cortado ao meio pelas vias de alta velocidade da Avenida Infante Dom Henrique, o espaço do parque se caracteriza em três faixas. A primeira faixa, situada entre o restante do tecido urbano e a avenida, contém estacionamentos, quadras e playgrounds. A intenção de colocar os estacionamentos nessa faixa foi de estimular a caminhada para o acesso dos demais equipamentos do parque.

A segunda faixa é compreendida entre as duas pistas da avenida, concebida com jardins que possam ser vistos dos carros que transitam pela via e para proporcionar um tecido mais contínuo, a travessia entre as faixas do parque é feita através de passarelas e túneis, criando um sistema ininterrupto de circulação no interior do parque.

A terceira faixa compreende o intervalo entre a avenida e o novo limite da orla e contém a praia artificial e grande parte dos equipamentos do parque, a mencionar, a Marina da Glória, o Museu de Arte Moderna, Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, diversas quadras, pista de skate, de aeromodelismo, tanque de nautimodelismo, áreas de piquenique, restaurante, dentre outros. A seguir se encontra a planta de tombamento do parque e a lista dos equipamentos previstos nesta planta, alguns deles ainda não implantados.

Numeração dos equipamentos da planta tombada

Clubes Náuticos

Pavilhão Operacional

Pavilhão Memorial da Fundação

Estacionamentos e Postos de Abastecimento

Museu de Arte Moderna - Teatro e Dependências

Viaduto Paulo Bittencourt

Sanitários Públicos

Monumento aos Pracinhas

Estação do Trenzinho

Pista do Trenzinho

Pistas de Aeromodelismo

Passarela para Pedestres

Sanitários Públicos

Grandes Ripados

Gaiolas de Pássaros

Grandes Aquários

Marinas

Pavilhão Rock-Garden

Telefones Públicos

Área de Piquenique

Espigão

Praia

Pista de Dança

Cabines para Mudança de Roupa/Postos de Salvamento

Escultura

Coreto

Tanque de Modelismo Naval

Campos de Pelada

Recreio Infantil Lotta Macedo Soares

Pavilhão Affonso Eduardo Reidy

Cidade das Crianças

Quadras de Vôlei

Biblioteca Infantil

Áreas de Brinquedos

Quadras Poliesportivas

Grande Brinquedo ao Ar Livre

Pequeno Pavilhão para o Livro Eterno

Teatro de Marionetes e Fantoches Carlos Werneck de Carvalho

Túnel para Trenzinho

Restaurante Rio’s

Jardim Formal

Monumento a Cuauhtémoc

Centro de Convivência do Morro da Viúva

Pavilhão de Convivência

Escolinha de Tráfego

Passagens Subterrâneas

Tombamento e inauguração

Com todos esses recursos, parece absurdo afirmar que o parque é uma obra inacabada. Entretanto, o parque nunca foi oficialmente inaugurado, pois nunca foi oficialmente concluído, partes da proposta nunca foram construídas e à medida que os equipamentos do parque eram entregues à população, eram realizadas cerimônias de inauguração. Informalmente, o Instituto Lotta considera o dia 17 de outubro de 1965 como data de inauguração. Nesta data, foi promovida uma grande festa de encerramento da semana da criança, que contou com a presença de Lotta, e que ouve a entrega dos equipamentos “Cidade das Crianças” e “Teatro dos Fantoches”.

O tombamento do parque veio antes mesmo desta inauguração extraoficial, sendo inscrito no Livro de Tombo Paisagístico do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 28 de julho de 1965. De acordo com Lotta, a importância do tombamento se dá pelo grande interesse financeiro na região, que poderia ameaçar o futuro do parque.

“Pelo seu tombamento o Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro, e da extrema leviandade dos poderes públicos quando se tratar da complementação ou permanência de planos. Uma obra que tem como finalidade a proteção à paisagem, e um serviço social para o grande público obedece a critérios ainda muito pouco compreendidos pelas administrações e pelos particulares.” (Lotta de Macedo Soares)

Aspectos inovadores

ILUMINAÇÃO

Como já mencionado anteriormente, ao estadunidense Richard Kelly ficou a tarefa de conceber a iluminação do parque. Sua solução proposta foi executada, mas causou controvérsia por apresentar os postes dos mais altos de 45m de altura e 1,13m de diâmetro, e lâmpadas de 1000 watts, essas últimas não eram produzidas nacionalmente e, portanto, tiveram de ser importadas.

A controvérsia causada se dá pelo elevado custo para a solução de um problema considerado simples, que é a iluminação do parque. Muitos argumentavam que a importação de lâmpadas tão potentes e a instalação de postes tão robustos era um luxo desnecessário.

Figuras 5 e 6 – Içamento de poste e postes após colocação.

Fonte: https://institutolotta.org.br/o-parque-do-flamengo

Entretanto, o resultado da solução proposta por Kelly era um sistema que expandia o campo de visão dos visitantes do parque: era possível ver toda a orla da praia, o mar, o pão de açúcar, além de garantir a continuidade e segurança das atividades no parque durante à noite. A solução proposta encantou Lotta como pode-se observar nesse trecho de carta de Lotta para Carlos Lacerda:

“O homem é absolutamente fabuloso! Pode-se facilmente iluminar o Pão de Açúcar, garante efeito extraordinário. Está deslumbrado com o que poderia fazer no Flamengo. Vai ficar inacreditável e sublime Governador.” (Lotta de Macedo Soares)

Devido ao dimensionamento da solução, a colocação dos postes foi uma tarefa complexa, em especial para o primeiro poste, pois era necessário encontrar o exato centro de gravidade dos postes que pesam cerca de 17 toneladas, além de posicionar os guindastes para realizar seu içamento, procedimento repetido outras 59 vezes.

BOTÂNICA

A execução dos jardins de Burle Marx no parque simbolizou a superação de um desfaio técnico, como se pode ser observado na passagem a seguir:

“No que se refere ao uso da vegetação mais que a simples execução de um projeto, a obra do Flamengo mostra as conquistas de um grande experimento. Um experimento em cultivo de plantas em adversas condições climáticas (ventos, maresia) e edáficas (solo constituído de aterro, entulho, lama salgada, e com alta salinidade).” (OLIVEIRA, 2006)

A vegetação do parque também simboliza uma expansão do catálogo de plantas utilizadas na arborização urbana, conforme levantamento feito por Ivete Farah, que aponta a utilização pioneira de 31 espécies nativas e exóticas em paisagismo no país.

Casa Samambaia

Ficha Técnica

Nome oficial: Casa Lota Macedo Soares.

Local: Rua Djamira 2132, Samambaia.

Cidade/Estado: Petrópolis Rio de Janeiro.

Ano: 1951-1953 (Ano de término de acordo com a Bibliografia); 1951-1962 (Ano de término de acordo com as Pesquisas).

Tipologia de uso: Museu e Residência.

Padrão arquitetônico: Ultramoderno.

(Casas Brasileiras do século XX, 2015).

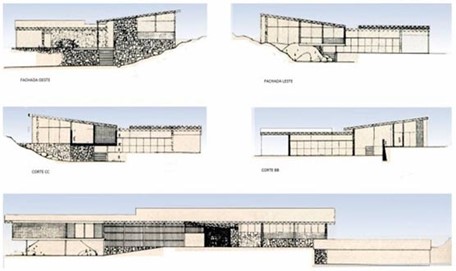

Características gerais e geometria

Sem ter frequentado Universidade, Maria Carlota Costallat de Macedo Soares foi reconhecida como arquiteta, autodidata e paisagista emérita. Lota desenhou todo alicerce da casa samambaia, com todos os detalhes, contribuindo assim de forma ativa para o projeto. Isso é constatado em diversas fontes: artigos, sites e testemunhos de pessoas que a conheciam e conviviam com ela. Uma dessas fontes é o artigo escrito pelo Arquiteto e Urbanista Rômulo Augusto Pinto Guina (2019) que afirma:

No processo de cadastramento da edificação três personagens foram fundamentais: o arquiteto Sérgio Bernardes, autor do projeto; Lotta de Macedo Soares, proprietária e coordenadora da construção da casa; e Elizabeth Bishop, a poetisa e escritora que produziu rico testemunho do processo através de sua correspondência.

Guina (2019) faz também considerações importantes acerca da casa, sendo ela, a primeira casa elaborada e feita em estrutura metálica no Brasil. Foi pioneirismo em organização espacial, especialmente, em relação à tectônica.

Ainda que se tenham muitas publicações e reconhecimento internacional, seja apresentando ou representando o projeto, ainda existem pontos obscuros que impedem uma compreensão clara de como foi projetada, construída e habitada por sua proprietária. Mas o autor (GUINA, 2019) ressalta que tal problemática não seria exclusividade desta obra, pois se sabe que uma boa quantidade de obras da Arquitetura Moderna sofre com inconsistências técnicas, históricas e iconográficas. Isso porque o movimento modernista não somente contribuiu com a aceleração da construção de edifícios, mas também, a aceleração do mercado editorial, o qual muitas vezes para se adequar ao ritmo frenético de constantes publicações, enviavam versões que poderiam ou não ser construídas da mesma forma que foram divulgadas.

Os depoimentos, como a cartas de Elizabety Bishop, fotografias, desenhos técnicos edições de diferentes revistas, além de serem evidências da importância da participação de Lotta, colaboraram também para esclarecer questões estruturais. Como o modelo tridimensional da casa, que Beatriz Oliveira (apud GUINA, 2019) ajudou a elucidar como ela se apoia em uma rocha – de forma parcial, devido à densa vegetação.

Se vale, sobretudo, da indagação da obra por meio de sua reconstrução em modelo tridimensional. [...] Os modelos são empregados como ferramenta de investigação projetual, uma vez que os procedimentos investigativos necessários à sua edificação exigem um conhecimento do projeto que acaba por obrigar a verificação de seus pontos cegos ou obscuros sob pena de não se conseguir executá-los. (OLIVEIRA, 2008, p. 110 apud GUINA, 2019).

Casa (Fazenda), construída entre 1951 e 1953 em parceria com o então jovem arquiteto carioca Sergio Bernardes (1919-2002). Herança da mãe de Lotta, propriedade em Samambaia [bairro de Petrópolis] com proximidade da mata. Uma construção ultramoderna, sem acesso rodoviário, o que demonstrava a ousadia dos arquitetos de projetar em um ambiente tão rústico. O telhado era pioneiro no Brasil, sendo que era de cobertura metálica treliçada e telhas de alumínio ondulado, assim sua estrutura interna inicial foi como de galpão. Estrutura essa que segundo Elizabeth Bishop, que descreve o estranhamento dos trabalhadores da obra, conforme citado no artigo de Guina.

Agora estão trabalhando a todo vapor no resto da casa. Para começar, (os funcionários) ficaram completamente bestificados com a casa – telhado de alumínio, as vigas de aço, etc, e foi só quando ela (Lotta) disse a eles que ia ficar igual uma estrutura carnavalesca que eles puseram mãos à obra – gostaram da ideia. O homem que estava dinamitando a pedreira errou os cálculos várias vezes, e numa delas fez chover pedregulhos de granito em cima da gente e quase derrubou a casinha do jardineiro. (BISHOP, 1995, p. 260)

Em uma declaração ao arquiteto João Pedro Backheuser, em 1997, Bernardes (apud Zanella, 2017) fala sobre a sensação de estar na casa que não há diferença em estar fora ou dentro da casa. Isso porque a casa foi projetada para total conforto de seus ocupantes, com uma geometria que priorizava os espaços de cada ambiente. Sendo a casa organizada da seguinte forma:

Longa Galeria e até de circulação (bem no centro da casa);

Cozinha e jantar (no fundo);

Ala íntima (nas extremidades), sendo elas três suítes;

Dependência de hospedes;

Dependência de empregados (espaçosos).

Todas as áreas têm um espaço entre um cômodo e outro, aumentando assim a sensação de liberdade.

Figuras 10 e 11 - Planta e desenhos do blog Casas Brasileiras de autoria de Silvio Vilela Colin, a partir de dados publicados na Revista Brasil Arquitetura Contemporânea nº 4, 1954,.Rio de Janeiro. Edições Contemporâneas.

Disponível em: https://institutolotta.org.br/casa-de-samambaia

Acesso em: 21/02/2021

Outra característica muito interessante em termos de aproveitamento estrutural é a integração com os materiais locais, como os tijolos e pedras do próprio local. Como se observa na figura a seguir:

Informações gerais

De acordo com as informações do Instituto Lotta (Site Casas Brasileiras, 2015), desde 31 de agosto de 1977, na Rua Djanira nº 322, a propriedade casa samambaia, é de Zuleika Borges Trealba, que ao comprá-la contratou o arquiteto Ítalo Camporito, para ajudar com as mudanças no interior. Tirou um pouco da entrada do escritório, fez closets, mudou o piso e tirou a janela que ia até o chão e trazia o risco de alguma criança cair lá de cima. Para fazer a restauração, buscou as ideias do sócio do Camporito, que executou o projeto da casa.

Texto por: Bernardo Braga, Daniel Gonzaga, Isabelly Rosseliny, Sílvia Ramos

REFERÊNCIAS

Casas Brasileiras do século XX. Casas Brasileiras. 2015. Casa Lotta Macedo Soares / Arquiteto Sergio Wladmir Bernardes. Disponível em: http://www.casasbrasileiras.arq.br/csalotta.html. Acesso em: 20 jan. 2021.

FLORES RARAS. Direção: Bruno Barreto. Produção: Paula Barros. Lucy Barreto. Youtube. 1 h 54 min.. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=yQ5JqNCcJMU&t=3229s>. Acesso em: 20 de jan. de 2021.

FRACALOSI, Igor; LEÃO, Silvia. Clássicos da Arquitetura: Casa Lota de Macedo Soares / Sérgio Bernardes. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/01-108652/classicos-da-arquitetura-casa-lota-de-macedo-soares-slash-sergio-bernardes. Acesso em: 25 jan. 2021.

GUINA, Romulo Augusto P. A casa de campo de Lota de Macedo Soares: por uma cronografia do ícone moderno projetado por Sérgio Bernardes, cadernos PROARQ, n.32, p. 20-30, 2019.

INSTITUTO LOTTA. O Aterro do Flamengo. Site do Parque do Flamengo. Disponível em: <http://www.parquedoflamengo.com.br/sobre-o-parque/>. Acesso em: 15 de jan. de 2021.

Instituto Lotta. Cultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 2019. Casa Samambaia: Vida e Obra de Lotta de Macedo Soares. Disponível em: https://institutolotta.org.br/. Acesso em: 20 jan. 2021.

INSTITUTO LOTTA. Instituto Lotta, c2019. Página inicial. Disponível em: < https://institutolotta.org.br>. Acesso em: 20 de jan. de 2021.

INSTITUTO LOTTA. Parque do Flamengo. Site do Instituto Lotta. Disponível em: <https://institutolotta.org.br/o-parque-do-flamengo>. Acesso em: 15 de jan. de 2021.

OLIVEIRA, Ana Rosa de. Parque do Flamengo:. Instrumento de planificação e resistência. Arquitextos, São Paulo, ano 07, n. 079.05, Vitruvius, dez. 2006 . Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.079/288. Acesso em: 15 de jan. de 2021.

PROGRAMA ESPECIAL NO CENTENÁRIO DE LOTTA MACEDO SOARES. Produção: TV Brasil. YouTube. 24 de dezembro de 2013. 26 min.. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?t=129&v=IBX2qgB46FU&feature=youtu.be>. Acesso em: 20 de jan. de 2021.

ZANELLA, Rock. Lotta de Macedo Soares. Disponível em: https://www.revistahabitare.com.br/artigos/lotta-de-macedo-soares/. Acesso em: 20 jan. 2021.

Comentários