VICTOR DUBUGRAS

- ACR 113

- 8 de jul. de 2025

- 17 min de leitura

Atualizado: 9 de jul. de 2025

BIOGRAFIA

Victor Jean Baptiste Dubugras nasceu em 1868, na cidade de La Flèche, situada na região de Sarthe, na França. Era filho de Ernest Amand J. Baptiste Dubugras (1839–1912) e Marie Anne Amand Dubugras (1847–1884). Ainda durante a infância, mudou-se com a família para a Argentina. Em Buenos Aires, conheceu a escocesa Mary Helen MacKay, com quem se casou em 1890. O casal teve nove filhos ao longo dos anos: Ernesto (1891–1971), Annita (1892–1951), Maria Victorina (1897–1988), Maria Helena (1900–1980), Victor (1902–1962), Duncan (1904–1957), Carolina (1907–1973), Celestine (1911–1970) e Iracema (1913–1998).

Não há registros que comprovem a formação acadêmica de Victor Dubugras em instituições formais de ensino em arquitetura. Ele é considerado um arquiteto autodidata, algo relativamente comum no contexto do século XIX. Sabe-se, no entanto, que deu início à sua formação prática em Buenos Aires, onde atuou no escritório do arquiteto italiano Francisco Tamburini (1846–1890). Nesse ambiente profissional, teve a oportunidade de participar de projetos de grande escala e adquiriu uma experiência significativa, que foi essencial para o desenvolvimento de sua carreira.

Mais tarde, já estabelecido no Brasil, Victor Dubugras consolidou sua trajetória como arquiteto e projetista. Apesar de não possuir diploma formal em arquitetura, destacou-se por sua competência e reconhecimento profissional, chegando a ocupar o cargo de professor na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

Em seus primeiros trabalhos como arquiteto, Victor Dubugras demonstrava uma clara influência de elementos do estilo medieval. Ao mesmo tempo, adotava uma postura crítica em relação ao conservadorismo artístico vigente, propondo soluções que rompiam com os padrões tradicionais da época.

Após a morte de Francisco Tamburini, em 1891, Victor Dubugras decidiu se mudar para o Brasil, onde passou a atuar em diferentes áreas profissionais. Trabalhou como projetista autônomo, professor e colaborador em instituições públicas e privadas. Nos primeiros anos em São Paulo, concentrou sua produção arquitetônica em residências destinadas à elite urbana e a fazendeiros ligados ao setor cafeeiro, além de prestar serviços ao setor imobiliário do Banco União.

Um relatório publicado no jornal “Correio Paulistano” em 18 de abril de 1892 identifica que Victor Dubugras atuava junto ao corpo de engenheiros na função de ‘ajudante’. A ocupação revela que, muito provavelmente, ele auxiliava na elaboração dos projetos. Também registra sua participação apontando que, a despeito de os desenhos do Banco não exporem qualquer autoria, belíssimas aquarelas de Dubugras são facilmente identificáveis, sobretudo pela presença de cavalinhos no cenário, recurso que, de acordo com o autor, surge em outras produções do arquiteto. Na mesma época, Dubugras associou-se ao Escritório Técnico de Ramos de Azevedo (Mitre, 2023, p.38).

Em 1894, Victor Dubugras iniciou sua atuação como docente na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ministrando disciplinas voltadas ao desenho técnico. Paralelamente à atividade acadêmica, também desempenhava a função de arquiteto junto à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo. Nesse cargo, foi responsável por projetar escolas primárias, sedes de câmaras municipais e cadeias públicas em diversas cidades do interior paulista.

Por volta de 1896, Victor Dubugras estabeleceu seu próprio escritório de arquitetura, passando a desenvolver projetos para uma variedade de clientes, incluindo particulares, empresas e órgãos públicos. Entre suas obras desse período, destacam-se as residências erguidas em bairros nobres da cidade de São Paulo.

Entre seus colegas e alunos, Victor Dubugras era conhecido por sua determinação e disposição para defender firmemente suas ideias, chegando a se envolver em discussões acaloradas. No artigo “São Paulo e Art Nouveau”, publicado na revista Habitat, ele foi descrito como um profissional exigente e de temperamento forte. Circulou um boato de que teria se envolvido em uma briga física com um de seus clientes, Horácio Sabino, chegando a morder a orelha do homem durante uma discordância relacionada a uma residência em construção. Outro episódio, divulgado no jornal Correio Paulistano em 5 de agosto de 1910, relatava que Dubugras teria atirado e matado o cão de caça de um vizinho, após o animal supostamente morder seu filho, embora o processo judicial relacionado tenha sido posteriormente anulado.

Figura 3: Notas do embate jurídico envolvendo o arquiteto. Fonte: Mitre (2024, p. 42); Correio paulistano, crime (1910, p. 3) e processo (1910, p. 5).

Victor Dubugras é frequentemente reconhecido por estudiosos da arquitetura como uma personalidade inovadora no contexto brasileiro entre o final do século XIX e o início do século XX. Sua produção se caracteriza pela diversidade tipológica e estilística, refletindo uma vasta quantidade de obras e uma postura criativa pouco comum para a época. Um aspecto notável de sua carreira é a habilidade em transitar simultaneamente por diferentes estilos arquitetônicos: em 1906, por exemplo, ele projetou a Estação de Mairinque, fortemente influenciada pelo Art Nouveau, enquanto também desenvolvia a Faculdade de Medicina da Bahia, que apresenta traços marcantes do neoclassicismo. Essa pluralidade demonstra a complexidade e a versatilidade que marcaram sua trajetória profissional.

No final da década de 1920, Victor Dubugras optou por se aposentar da carreira docente e transferiu sua residência para o Rio de Janeiro. Durante essa mudança, infelizmente, perdeu diversos esboços de projetos que havia elaborado, os quais nunca foram recuperados. Em abril de 1933, faleceu na cidade de Teresópolis. Sua trajetória profissional foi destacada pelo Boletim do Instituto de Engenharia, que ressaltou a originalidade e o valor singular de suas obras, bem como seu empenho em garantir que fossem executadas conforme seus projetos originais.

[...] Dubugras com seu talento conseguiu produzir interessantes composições muitas das quais construiu nesta Capital. Nessas construções revelou-se um perfeito precursor do atual modernismo. São atestados flagrantes disso, o jogo simples e proporcionados nas massas, a sua sobriedade de ornamentação e o emprego dos grandes vãos envidraçados. Como todos os precursores causou espanto e provocou críticas. [...].

É que o mestre estava muitos anos adiantado na marcha arquitetônica da época. Esse seu projeto faria hoje a admiração dos atuais modernistas.

[...]. Preocupado em realizar seus sonhos de arte, muitas vezes fez demolir à sua própria custa parte do edifício que estava construindo por achar que não correspondia ao que havia sonhado. Isso ocorreu para que fosse algumas vezes mal compreendido e que não conseguisse materialmente a recompensa da sua vida de trabalho, honestidade profissional e arte (Neves, 1933, p. 320).

Principais obras e projetos

1895

Grupo Escolar de Espírito Santo do Pinhal

Estudos para o Grupo Escolar de Taubaté

Não se sabe se foi executado, mas mostram que Dubugras foi chamado a atuar como consultor e projetista para diferentes escalas urbanas e educacionais.

1896

Grupo Escolar de Itapira

Grupo Escolar de São Manoel do Paraíso

Câmara e Cadeia de Araras

Câmara e Cadeia de Avaré

Câmara e Cadeia de Franca

Câmara e Cadeia de Santa Bárbara d’Oeste

Câmara e Cadeia do Rio Pardo

Câmara e Cadeia de São Carlos

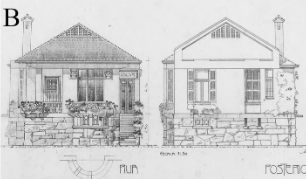

Abaixo e em sequência: Elevação frontal; elevação posterior e corte transversal do edifício de Câmara e Cadeia de São Carlos (1896), respectivamente. Destaque para a estrutura de cobertura do salão do júri no corte transversal. Fonte: Mitre (2024, p. 75); Reis Filho (2005, p.25) e Acervo da Biblioteca da FAU-USP.

1897

Grupo Escolar de Mogi Mirim

Estudos para o Grupo Escolar de Amparo

Sem data certa (fim dos anos 1890)

Grupo Escolar de Botucatu

Grupo Escolar de Piracicaba

Câmara e Cadeia de São João do Curralinho (atual Ibitinga)

1901

Concurso para a Matriz de Ribeirão Preto (2º lugar)

1902–1912

Villa do Dr. Flavio Uchôa (1902/1912)

1903

Villa do Dr. Horácio Sabino

Projeto para Prefeitura, Santos-SP

1904

Villa do Dr. Luiz Pizza

1905–1906

Faculdade de Medicina da Bahia

Residência oficial do governador da Bahia (não construída)

1908

Matriz de Pitangueiras (não construída)

Projeto para Prefeitura de Niterói

Seis casas geminadas para José Lotufo

1909

Villas Vicente Dias

1910

Edifício para família Prado

1911

Prédio da companhia de seguros “A Previdência” (oito andares)

1912

Duas casas para João Dente

Pequeno prédio de uso misto para Névio Barbosa

1914

Residência de Maurílio Porto (Santos)

Casa de Névio Barbosa (São Paulo)

1915

Residência de Luiz Franco do Amaral (Santos)

Residência de Miguel Presgrave (Santos)

Residência de Saturnino de Brito (Santos)

1916–1918

Residência para fazenda Sertão Grande (1916)

Residência Elias Calfat, São Paulo

Residência José Tomaselli, São Paulo

Residência para Baronesa de Arari (Av. Paulista)

1918–1922

Residência para Eugênio Gomes Duval (1918)

Residência para Ruggieiro Fioravanti (1919)

Ladeira da Memória, São Paulo (1919-1922)

Residência para David Ribeiro (1920)

Residência para Heitor Ferreira de Carvalho (1920)

Residência para Olivo Gomes (1922)

Sem data exata (prov. década de 1920)

Residência para Didio Valiego (Rua Pernambuco)

Residência para Carlos Whately (Jardim América)

Proposta para o pavilhão brasileiro na Exposição de Filadélfia (institucional, comemorativo)

Projetos diversos para Empresa de Força e Luz de Ribeirão Preto (urbano/industrial)

Villa Breno Muniz de Souza (residencial)

“Atelier Photographico” (comercial ou técnico)

Casa Franklin (residencial)

Casa Pierre Duchen (residencial)

Residência da família Souza Queiroz (residencial)

1932

Casa do Dr. Von Broesigke

Proposta para Igreja Presbiteriana Independente

Projeto de residência não identificada

Residência para Eduardo Cândido de Carvalho

Prêmios recebidos

Victor participou de diversos concursos e exposições de arquitetura, a seguir as premiações que obteve:

Medalha de prata na exposição geral de bellas artes do Rio de Janeiro, em 1901, além de medalha de ouro em 1916 e 1918;

Medalha de prata na Universal Expositon, de Saint Louis, nos Estados unidos, em 1904;

Medalha de prata na exposição agrícola, pastoril e industrial de São Paulo, em 1902;

Medalha de prata na III Exposicíon Panamericana de Aquitectura, Construcíon y Artes Decorativas, realizada em Buenos Aires, em 1927.

Análise de projetos:

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE MAIRINQUE

FICHA TÉCNICA:

Local: Mairinque – São Paulo

Ano: Projetada e concluída entre 1906 e 1907

Tipologia de uso: estação ferroviária

Padrão arquitetônico: Art Nouveau

Contexto Histórico:

A Estação Ferroviária de Mairinque foi projetada e construída durante o período de expansão da malha ferroviária no Brasil, que ocorreu principalmente entre 1850 e 1930, com maior intensidade entre 1870 e 1910. Esse crescimento foi impulsionado pelo ciclo do café e pela necessidade de maior integração territorial, contando com financiamento majoritariamente inglês. A obra de Victor Dubugras insere-se nesse contexto paulista, tendo sido executada pela Estrada de Ferro Sorocabana, cujo objetivo era conectar o interior do estado ao porto de Santos. A estação destacou-se como um ponto estratégico da rede ferroviária, funcionando como um entroncamento com ramificações para diferentes linhas. Além de seu papel logístico, a estação simbolizava um avanço tecnológico e o progresso nacional.

Como resultado da construção da Estação Ferroviária de Mairinque e de outras obras semelhantes, diversas cidades foram fundadas ou tiveram seu crescimento acelerado nas proximidades dessas estações. As ferrovias desempenharam um papel fundamental ao impulsionar a urbanização e fomentar o surgimento de bairros operários.

Análise de planta:

Entre o primeiro e o segundo estudo para o projeto da Estação de Mairinque, Victor Dubugras realizou algumas modificações importantes. Na lateral esquerda, abriu as paredes e instalou três bancos, enquanto no lado direito da fachada, ele abriu a porta previamente indicada no primeiro desenho e também acrescentou três bancos, assim como no lado oposto. A altura do edifício foi reduzida em 1,5 metros. No pavimento superior da fachada, as janelas foram removidas. As mesas ao redor do buffet foram retiradas, a escada que existia nessa área foi deslocada e a parede fechada. Houve uma divisão entre a área destinada às damas e o espaço de espera. Na entrada, foram adicionadas uma escada e uma rampa com largura de três metros, substituindo a anterior que media 3,5 metros. Passagens para escoamento de água foram instaladas em ambos os lados das portas de entrada e do buffet. As encomendas foram realocadas para uma área mais interna, além da criação de um almoxarifado e de outras duas áreas que não puderam ser identificadas.

Entre o projeto definitivo e o construído é possível observar que Dubugras alterou apenas as portas do lado direito da fachada.

Legenda: 1 – Escada; 2 – Sanitário; 3 - Buffet; 4- Sala das damas; 5- Telégrafo; 6 – Chefe da estação; 7 – Bilheteria; 8- Encomendas; 9 – Armazém.

Legenda: 1 – Escada; 2 – Sanitário; 3 – Buffet; 10 – Telégrafo; 11 – Almoxarifado; 12 – Guarda.

Ao comparar a planta construída com o segundo estudo realizado por Dubugras, podem ser observadas algumas pequenas diferenças. A sala destinada às damas não foi separada da sala de espera, e o armazém ficou localizado no lado direito do edifício. Além disso, as áreas externas previstas no segundo estudo não foram executadas na construção final.

Legenda: 13 – Torreões

Nas imagens a seguir, observa-se a aplicação constante de janelas e cabos de aço nas laterais da estrutura. Victor Dubugras adotava a repetição como uma estratégia arquitetônica capaz de integrar função, técnica e estética. Na Estação Ferroviária de Mairinque, essa abordagem se manifesta na disposição rítmica das janelas, na simetria tanto da planta quanto dos volumes, além da repetição dos torreões localizados nos quatro cantos do prédio. Esses elementos conferem ao edifício uma identidade visual marcante, ao mesmo tempo que organizam os espaços de maneira funcional e eficaz. Para Dubugras, a repetição não se limitava a um aspecto decorativo, mas representava a construção fundamentada na lógica, no domínio técnico e na busca pela beleza.

Espacialidade: A estação foi implantada sobre um aterro e localizada no entroncamento das linhas da companhia ferroviária, configurando-se em um modelo do tipo “ilha”. Essa disposição favoreceu a integração da edificação com o entorno, pois, apesar de as ferrovias dividirem o terreno em duas partes, o túnel projetado por Dubugras permitiu uma conexão eficiente entre esses espaços. No pavimento térreo, situam-se a bilheteria, o gabinete do chefe da estação e o telégrafo na área central, enquanto nas extremidades encontram-se a sala de espera para as damas, o buffet, o depósito de mercadorias e os sanitários masculino e feminino. No andar superior, estão localizados a sala de guarda, a sala do telégrafo, o almoxarifado e um sanitário.

Volumetria: A opção pela implantação em ilha representou uma decisão significativa no projeto, eliminando a necessidade de uma fachada frontal única. O volume da estação é simétrico, apresentando dois acessos principais semelhantes. Para atender às demandas do programa ferroviário, o edifício reúne em um único volume os espaços essenciais para o funcionamento eficiente das áreas operacionais e administrativas. A volumetria se divide em três partes distintas: um corpo central retangular com dois volumes laterais curvos e simétricos. Apesar da diversidade espacial, esses elementos se integram por meio da sobreposição, o que faz com que o conjunto seja percebido como uma única obra coesa.

Essa unidade visual é reforçada pela homogeneidade dos materiais utilizados na construção. Conforme destaca Miyoshi (2009, p. 94), em vez de aplicar ornamentos ou imitações de mármore, a estação foi revestida com reboco e pintura. Hyppolito Pujol Júnior (1908, p. 192) registrou que, para toda a obra, foi empregado “reboco exterior de cimento branco Lafarge e areia grossa, obtida depois de duas peneirações, oferecendo assim um grão homogêneo”.

Nos cantos do corpo retangular central, foram erguidos quatro torreões que exibem características marcantes do estilo Art Nouveau. Essas estruturas foram adicionadas aos pilones e finalizadas com lanternins de vidro verde-claro, no formato de catedrais, e cobertas por lajes finas, planas e niveladas. Com forte presença visual, os torreões apresentam formas geométricas que acentuam a verticalidade da edificação.

“A porção intermediária do conjunto foi estabelecida com altura mais elevada, com painéis envidraçados em arco pleno em ambos os lados, um grande vão central e uma cobertura em abóbada apoiada por quatro pilones locados nas extremidades da forma, elevando-se acima da cobertura (REIS FILHO, 1997). Aos pilones foram acrescentados quatro torreões de desenho claramente Art Nouveau, coroados com lanternas de vidro cathedral verde-claro e arrematados por delgadas lajes planas.” (Mitre, 2018, pág. 148)

A Estação Ferroviária de Mairinque destacou-se como uma das primeiras construções no Brasil a empregar concreto armado em grande escala, o que proporcionou maior liberdade na estruturação e no uso dos espaços internos. Com o formato típico de estação em ilha, o prédio principal está situado entre as vias férreas e conectado por um túnel subterrâneo, uma solução inovadora para a época que priorizava tanto a segurança quanto a funcionalidade. Dubugras utilizou marquises atirantadas, coberturas com abóbadas nervuradas e torres d’água adornadas com lanternins, evidenciando o emprego de técnicas construtivas avançadas. A estética Art Nouveau presente no projeto rompe com o ecletismo dominante, valorizando formas orgânicas e um uso contido de ornamentos que se integram harmoniosamente à estrutura, antecipando conceitos do modernismo. Os elementos arquitetônicos desempenham funções práticas e estéticas, como as estruturas aparentes e as abóbadas, que reforçam essa dualidade.

A Estação Ferroviária de Mairinque foi oficialmente tombada pelo CONDEPHAT em 1986 e pelo IPHAN em 2004, reconhecendo sua importância como patrimônio histórico e arquitetônico do país. A estação é vista como uma expressão das inquietações modernas do início do século XX, servindo como referência na transição entre o ecletismo e o modernismo no Brasil.

VILLA HORÁCIO SABINO

FICHA TÉCNICA:

Local: Avenida Paulista, na quadra entre as ruas Augusta e Padre João Manoel, São Paulo, SP

Ano: 1903

Tipologia de uso: residencial

Padrão arquitetônico: Art Nouveau

FICHA TÉCNICA:

O palacete foi construído na Avenida Paulista ocupando uma quadra inteira, de frente para a avenida, mas com a entrada voltada para a Rua Augusta. Ele foi criado para Horácio Belfort Sabino e sua família. Belfort foi um homem muito importante para a urbanização de São Paulo, sendo sócio da Companhia City, a qual realizou diversas obras e investimentos em bairros e condomínios para a capital. Em 10 de junho 1953, o palacete foi demolido para dar espaço ao atual Conjunto Nacional, projeto de David Libeskind.

lote:

O edifício se localiza no centro do terreno de 15.000 metros quadrados.

Volumetria:

O volume é composto, basicamente, por um paralelepípedo, mas com vários volumes salientes que saem para fora, por exemplo os semi-circulos da varanda principal, da fachada no quarto do casal, e do outro lado, na escada principal da mansão, também um segundo paralelepípedo menor, aos fundos, onde se localiza a cozinha.

fachada:

A fachada do palacete é marcada pela presença de janelas em arcos, volumes redondos com os ambientes que se projetam fazendo semi-círculo e frontões curvilíneos. Tanto como na entrada da edificação quanto nas varandas, há a presença de arcos e colunas ornamentadas.

Percebe-se também a presença de um porão, cuja entrada provavelmente se dá por uma porta localizada embaixo da escada exterior de acesso à cozinha.

plantas:

Primeiro Pavimento:

A entrada do palacete, com sua escadaria arredondada, leva direto ao vestíbulo, a parte principal da casa. Ao lado esquerdo, encontra-se a sala de visitas, conectada com a sala de jantar, a qual tem acesso à principal varanda da casa. Mais aos fundos há a cozinha e uma copa, mas também há a sala de estudo, a sala de costura e o escritório, o qual também tem uma varanda menor. Os ambientes têm muitas janelas conectando o interior com o exterior, principalmente nas varandas, como se pode ver na conexão entre a varanda e a sala de jantar, ou no vestíbulo com a varanda menor.

Segundo pavimento:

A casa tem em seu andar superior um banheiro comum e 3 dormitórios, todos com toilette. Assim como tem 3 terraços, um em cima da cozinha, um em cima da varanda acompanhando o semi-círculo e um outro menor em cima da entrada. Há também um mezanino que acompanha a escada principal dando uma volta completa acompanhando a varanda do andar inferior.

interior:

O hall de entrada da casa com suas grandes janelas que dão para a varanda, e é possível ver o guarda corpo do andar de cima. Na fotografia, a casa estava toda florida para receber visitas.

A sala de jantar com a mobília e um lustre. No canto direito, está a entrada para a sala de visitas, enfeitada com cortinas. As portas que separam os cômodos quase sempre eram envidraçadas.

Varanda e porta de entrada. Série Avenida Paulista Casarões e Edifícios: Horácio Sabino e seu palacete – parte II. (20 nov. 2019)

Nas vistas da varanda principal e da entrada, há a presença de colunas com ornamentos que imitam raízes e galhos de árvores.

A fotografia revela ainda mais o estilo Art Nouveau da mansão pelas suas janelas.

Lembranças de Maria Luiza, prima de bisnetas de Horácio Sabino:

“O jardim de inverno era todo de vitrais coloridos, filtrando uma luz de tons esverdeados. Com essa luminosidade natural, plantas e uma gaiola com um pássaro, trazia o frescor de um verdadeiro jardim…o chão de mosaicos e a mobília de vime completavam esse cenário de sonho!”

referências

COTRIM, Luciana. Série Avenida Paulista Casarões e Edifícios: Horácio Sabino e seu palacete. 6 nov. 2019. Disponível em <https://serieavenidapaulista.com.br/2019/11/06/o-palacete-de-horacio-sabino/>. Acesso em 29 jun. 2025

COTRIM, Luciana. Série Avenida Paulista Casarões e Edifícios: Horácio Sabino e seu palacete – parte II. 20 nov. 2019. Disponível em <https://serieavenidapaulista.com.br/2019/11/20/horacio-sabino-e-seu-palacete-parte-ii>. Acesso em 29 jun. 2025

REIS FILHO, Nestor Goulart. Victor Dubugras: precursor da arquitetura moderna na américa Latina; anticipateur de l'architecture moderne en amérique latine. . São Paulo: EDUSP. . Acesso em: 29 jun. 2025. , 2005

MITRE, Amanda Bianco. Art Nouveau e moradia: os projetos de Victor Dubugras em São Paulo (1902-1913). 2024. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023. doi:10.11606/T.102.2023.tde-03012024-130858. Acesso em: 2025-06-03.

PUJOL JÚNIOR, Hyppolito. “Relatório técnico sobre a Estação de Mairinque.” Revista Politécnica, 1908, p. 192. Acesso em 2025-07-07

MITRE, Amanda Bianco. Victor Dubugras e a Estação Ferroviária de Mairinque: a trajetória de um projeto. 2018. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, University of São Paulo, São Carlos, 2018. doi:10.11606/D.102.2018.tde-17042018-161445. Acesso em: 2025-07-07.

PORTO, Rubens. Victor Dubugras e a arquitetura ferroviária paulista: a Estação de Mairinque da Sorocabana. Revista do Programa de Pós-Graduação em História da Arte, Campinas, SP: UNICAMP, n. 12, p. 58–75, 2016. Disponível em: https://unicamp.br/chaa/rhaa/downloads/Revista%2012%20-%20artigo%204.pdf. Acesso em 2025-07-07

autores

Bianca Xavier, Isabela Hansen, Thales Fiaux e Vitor Corrêa.